Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

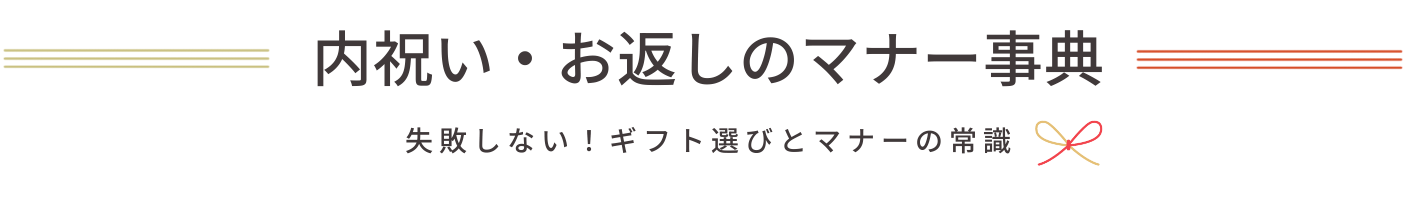

お香典返しとは、香典をいただいた方に「無事に四十九日を終えることができました」という報告とお礼を兼ねて贈るお返しの品です。

本来なら直接お会いしてお礼を伝えなければならないのですが、現代では忌明けの挨拶状を添えて、香典返しを送ることが多くなっています。

香典返しの始まりは貧しかった時代に相互扶助として、米や野菜などを持ち寄ったことが始まりといわれています。香典をいただいても現代のようにお返しの品を贈ることはなく、そのご家族に不幸があったときに、同じ金額をお返しすることが本来の香典返しとされていました。

現代では、いただいたお香典にお返しすることが、マナーとなっています。

香典返しの準備は、余裕をもって2週間前までには香典帳の整理をし、品物を選んで準備をするようにしましょう。

香典返しの時期・金額の相場

[colored_box color=”light‐gray” corner=”sq”]

仏式:五七日忌か、七七日忌(忌明け後)

神式:三十三日祭か、五十日祭後

カトリック:30日目(追憶ミサ後)

プロテスタント:1ヶ月目(記念式典後)

[/colored_box]

[illust illst=”check-m2-l” align=”right” width=”150″]香典返しの時期は、宗教によって異なります。また、最近では葬儀の当日、即日返しも多いようです。

香典返しの金額の相場は、半返しが一般的な目安といわれています。しかしいただいた方の立場や、亡くなられた方の地位によっても、香典返しの金額は違ってきます。

また、香典の金額に関わらず、相場が2,500~3,000円の一律の物をお返しする方も多いようです。このとき、いただいた香典に対して香典返しの金額が足りないようでしたら、改めてお返しの品を送るようにします。

香典の他にお供え物や供花をいただいた場合は、その金額も含めて香典返しをするようにしましょう。

香典返しにおすすめのギフトは?

香典返しに贈る品物は、お茶やコーヒー、海苔やお菓子などの詰め合わせは定番のようです。水に流すという意味で、消耗品などの消えてなくなるものを選ばれるとよいですね。

商品券で香典返しされるかたも最近では増えているようですが、商品券でお返しすると金額がはっきりわかってしまうのでおすすめできません。

カタログギフトでしたらお返し金額もはっきりとわかりませんし、相手に好みのものを選んでいただけますのでよいかもしれませんね。

水引の選び方と熨斗(のし)の表書き

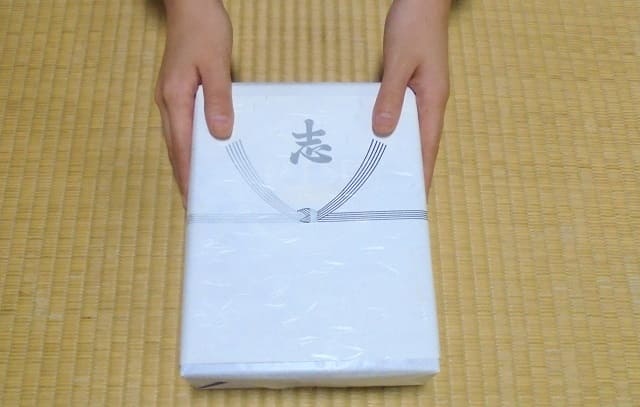

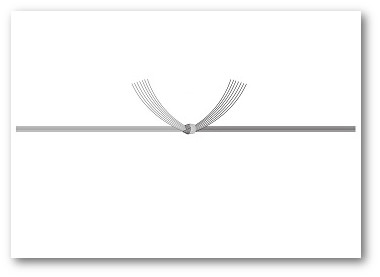

法事・法要のお返しに 「熨斗」はつけません。水引は、何度も不幸が起こらないように、ほどけない結び切りやあわじ結びを選びます。

「熨斗」はつけません。水引は、何度も不幸が起こらないように、ほどけない結び切りやあわじ結びを選びます。

水引の色は、「黒・白」は宗教を問わず使用でき、「黄・白」は関西地方で特に使用されます。「黒・白」の水引の代わりに、「藍(紫)・銀」を用いることもあります。

蓮入りの熨斗は仏教専用で、通夜、法要時、葬儀告別式のときに用いられる熨斗紙です。

蓮なしの熨斗は、仏教・神道・キリスト教に共通して使用できます。

[colored_box color=”light‐blue” corner=”r”]

熨斗紙の上 書き方

[line color=”light‐blue” style=”solid” width=”1″]

全般

志(こころざし):宗教を問わず、お返し全般にしようできます。

仏式

忌明志(きあけし):四十九日が明けたときのお返しに使い、京都でおもに使用されます。

満中陰(まんちゅういん):中陰・満中陰は49日を指します。

満中陰志(まんちゅういんし):関西地方でおもに使用されます。

神式・キリスト教

偲び草 / 茶の子 / 今日志 / 感謝 / 粗品

プロテスタント

昇天記念(基本的に水引は使わない)

[/colored_box]

[colored_box color=”light‐blue” corner=”r”]

のし紙の下 書き方

[line color=”light‐blue” style=”solid” width=”1″]

香典返しの引き出物は、喪家の姓を書きます。

[/colored_box]